文艺探索-清韵缤纷揭秘传统诗词中的音律之美

清韵缤纷:揭秘传统诗词中的音律之美

在中国的古代文学中,尤其是诗歌领域,“清韵”这一概念扮演着至关重要的角色。它不仅体现在字面上,即“清”的字形和“韵”的声音相辅相成,更是一种深刻的艺术表现形式,是中国古典文学独特的审美特色。

首先,我们来看看“清”这个字,它本身就带有一种空灵、淡雅的情感色彩。在诗词创作中,使用含有“清”字的词汇,如水、月、雪等,可以给人以洗净心灵、纯净无暇的感觉。而这种情感通过对声调和节奏的精心安排,最终形成了一种听觉上的享受,这就是所谓的“清音”。

再来说说“韵”,在中文里,每个汉语拼音都是由一个或多个声母加一个尾部辅音组成,而不同的声母与尾部辅音组合产生了五种基本的声音变化,即平声、中声尖入声(-u)、去声尖入声(-ü)、上 声去入声(-a)以及入聲(-i)。这些声音变化构成了中文语言的一个基本框架,并且它们之间存在规律性,这便是形成各种不同风格音乐旋律基础。

根据这些规则,一位优秀的古典诗人会在他的作品中巧妙地运用这些声音,以达到一种既能表达深刻的情感,又能引起听众共鸣的心理效果。例如唐代著名诗人李白的一首《静夜思》,其中就充满了那种宁静而又充满希望的情感:

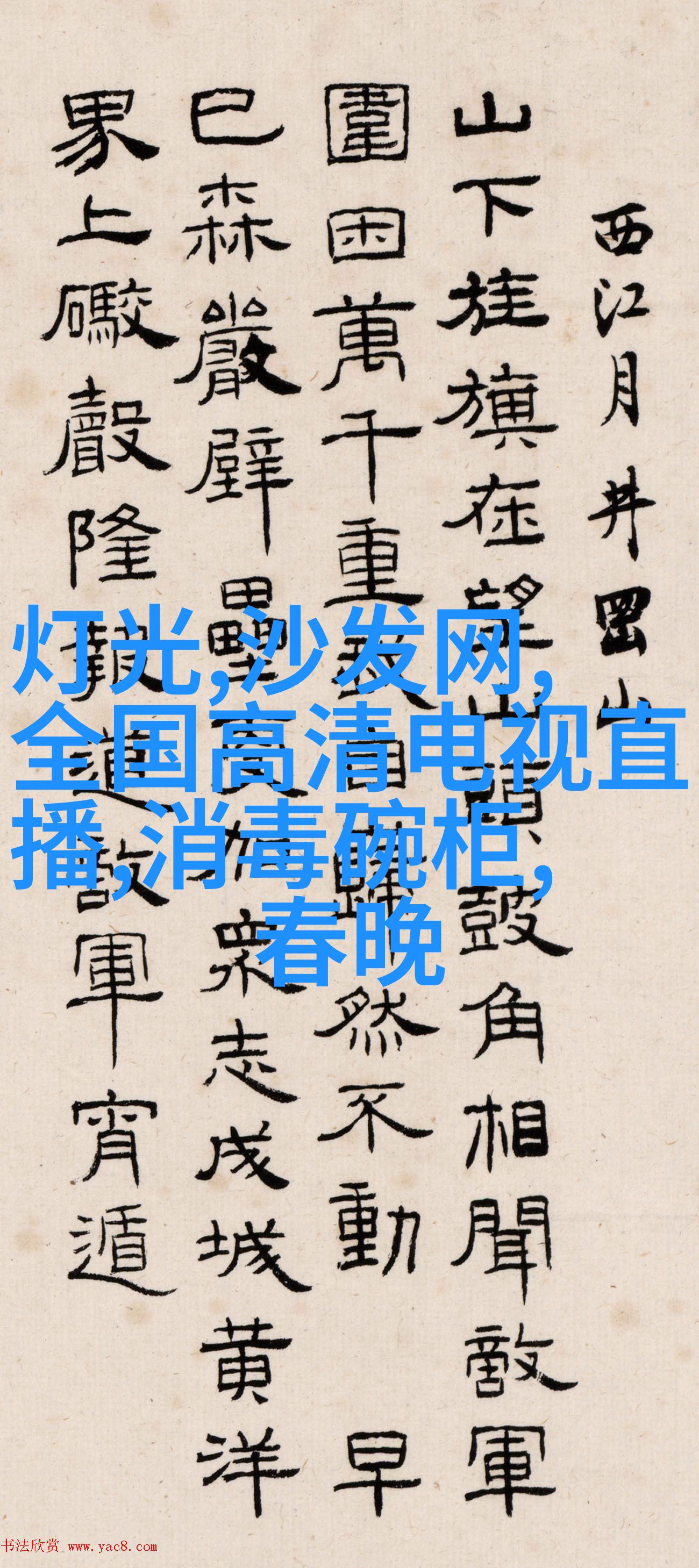

床前明月光,

疑是地上霜。

举头望明月,

低头思故乡。

这里,“床前明月光”、“疑是地上霜”、“举头望明月”、“低头思故乡”,每一句都恰到好处地利用了不同的平仄结构和节奏,使得整首诗读起来既有流畅度又富有层次,增强了这份抒发离愁别绪的情感力量。

此外,还有许多其他例子,比如宋代女词人的代表人物苏轼,他的小令《醉卧东坡》中的开篇:“春眠不觉晓,处处闻啼鸟。”这里,“春眠不觉晓”的平仄搭配自然悠长,“处处闻啼鸟”的急促节奏,则营造出一种梦幻般轻松自如的心境,让读者仿佛置身于花开时节,在幽静的地方听到鸟儿欢唱,那种闲适与愉悦交织出的氛围也是很难忘怀的事物。

总结来说,传统中国文化中的文艺作品特别是在诗歌领域,就像一幅幅画卷那样,无论是在文字还是在意境方面,都蕴藏着丰富多样的艺术元素,其中最为核心的是那被称为“清韵”的东西。这是一门需要极高技艺修养才能掌握的大师级技能,它不仅限于写作,也涉及到音乐与舞蹈等其他艺术形式。当我们品味那些经典作品时,不禁赞叹这股不可磨灭的人文精神,以及它如何将时间永恒化。