清明节传统的春分纪念日

清明节:传统的春分纪念日

是什么让清明节成为如此重要的节日?

清明节,又称为寒食节,是中国传统上的一种纪念活动,通常在每年的四月初五进行。它源自周朝时期,当时人们会在这个时候去扫墓,并向先人的灵魂献祭。随着时间的推移,这一习俗逐渐演变成了一种更广泛意义上的春季庆祝活动。

清明前后的准备工作有哪些内容?

在清明前夕,人们通常会开始做一些准备工作,如整理家中杂物、打扫庭院和门庭,以及制作各种祭品。这一过程不仅是为了迎接来临的祭祀仪式,也是一种对自然复苏的庆祝。在这一天之前,人们还会停止吃辛辣食物,以避免生病,因为根据传统观点,这些食物可能会影响身体健康。

如何理解“踏青”这一文化现象?

踏青,即出行游玩于郊外或山林之地,是清明期间非常流行的一个习俗。这种行为不仅仅是一种休闲娱乐,更是一个人与自然之间互动和对自然美景赞叹的心态体现。在这段时间里,人们放下了都市生活中的繁忙,与大自然亲密接触,让心情得以平静与释放。

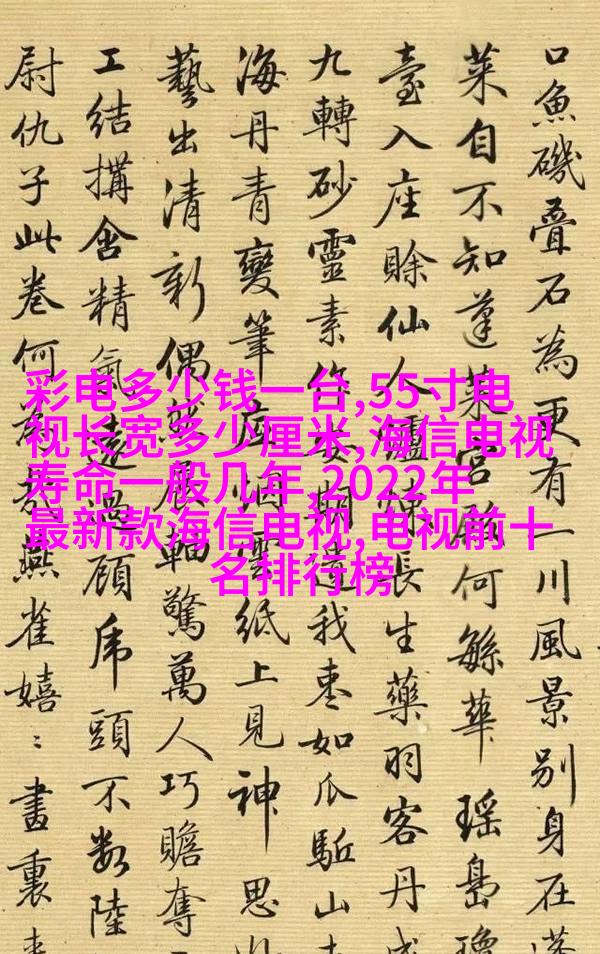

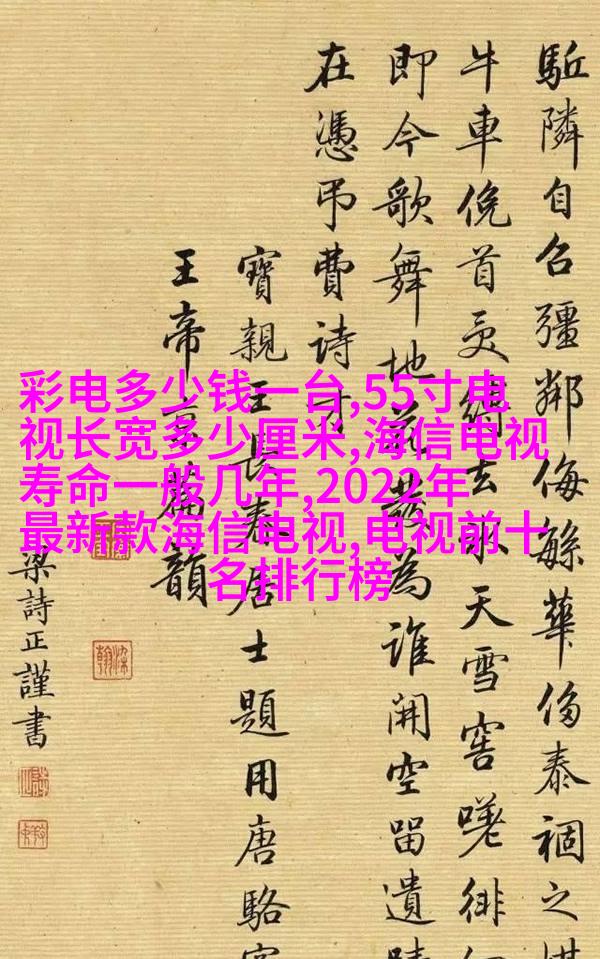

清明诗词中蕴含着怎样的深意?

古代文学作品中,对于清明节有许多著名诗词,它们不仅描绘了当时社会风貌,还反映了作者对于生命、死亡以及历史变迁的思考。在这些作品中,我们可以找到关于爱恨情仇、人生的哲思以及对未来希望的展望等主题。

清明祭祖仪式又是如何举行的?

在过去,每个家庭都会特别准备一些供品,如米饭、蔬菜、新鲜水果等,将它们摆放在家中的神龛或者墓前,然后进行诵经烧香。如果条件允许,那么还会组织一次规模较大的家族聚餐,一起共享喜悦,同时也表达了对逝世亲属的一份敬意和怀念。

在现代社会里,清明节是否仍然保持其原有的意义?

尽管现代化进程给予我们新的生活方式,但很多人依然选择将这一天作为一个特殊的时候,从事一些与往昔相似的活动,比如踏青或者前往陵墓致敬。此外,在学校和社区也有组织相关活动,如植树造林等公益项目,为此次纪念增添了一抹绿色的色彩。